文協百年之後——請客吃飯的當代革命進行式

台北市

大同區

文化

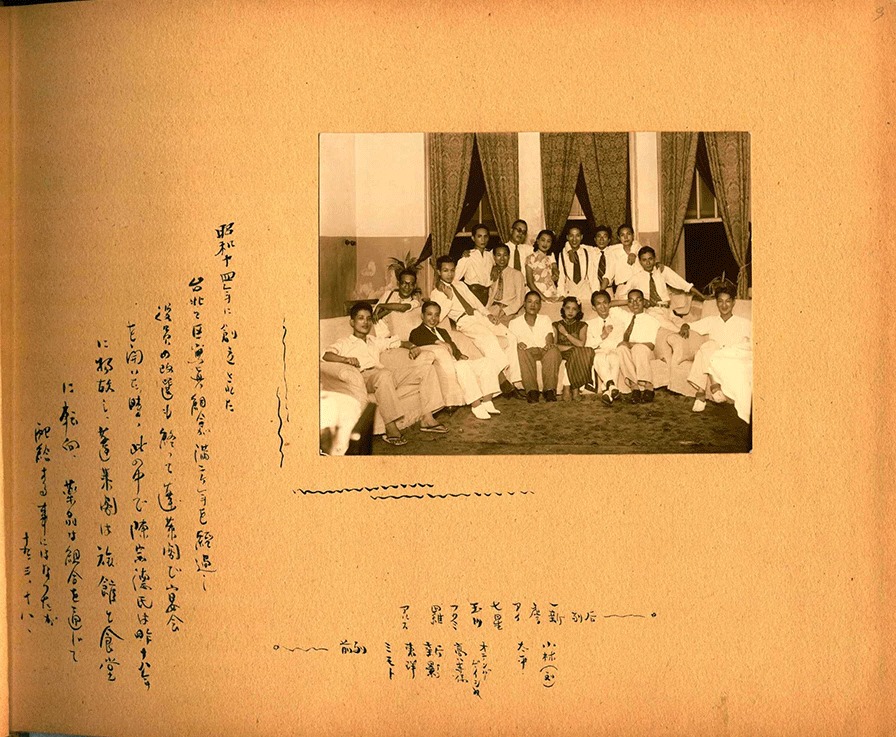

1920年代,靜修高等女學校的學生合照

- 一百年前的人們,在大稻埕,『如何食常,怎樣作伙』?

彼時,臺灣議會設置運動燎原開展,蔣渭水等人咸認應成立政策團體與之呼應。

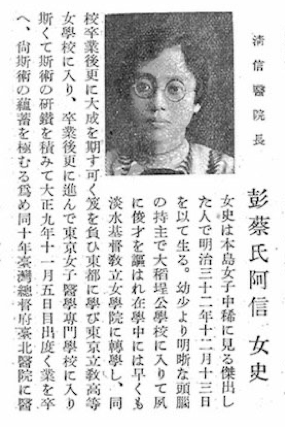

一九二一年十月十七日,臺灣文化協會,於大稻埕的靜修高等女學校,以「助長臺灣文化之發達」為目的成立。在林獻堂為首的四十一名理事中,有三名女性成員,其中一位是來自艋舺的臺灣第一位女醫師,清信醫院院長,蔡阿信。

1930年代,臺灣官紳年鑑

1940年代,蔡阿信與助產士在清信醫院前合影

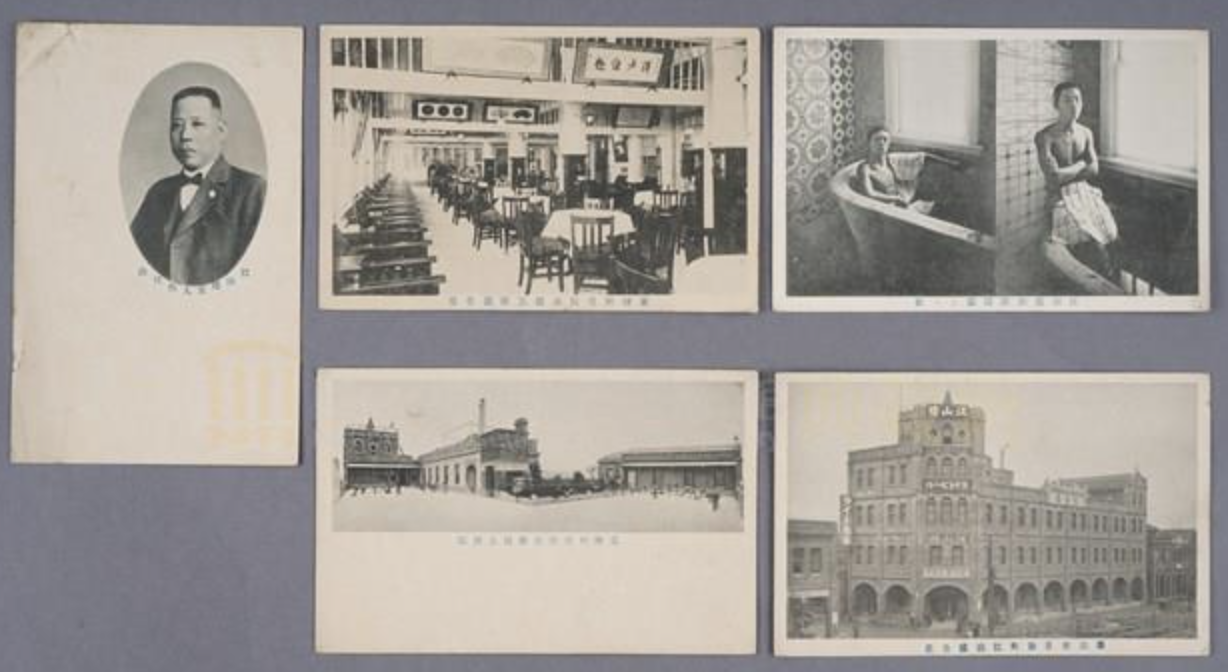

同年,日治時期最富盛名的「臺灣料理」屋,江山樓,於大稻埕開張營業。仕紳文人的社交場所,從私人的花廳,來到公眾的酒樓。俗諺有云:「登江山樓,食臺灣菜,聽藝旦唱曲」。領有政府核發的營業執照,接受六年國民教育後研習南北管亂彈的女子,藝旦,成為稻江別具一格的景緻,「未看見藝旦,免講大稻埕」。

圖三:江山樓明信片

圖四、五、六:1930年代 藝旦照片

一九二五年起,彰化、嘉義、高雄、台南、台中等地的婦女團體成立,以改革社會陋習、追求婦女地位向上為目標。同年,來自東薈芳酒樓的藝旦,加入臺灣文化協會臺北青年讀書會,主持公開宣講。

圖七:1932年,一新會幹部與會員,其中成員部分來自彰化婦女共勵會

一九二七年,江山樓主人在《臺灣日日新報》發表二十餘篇〈臺灣料理の話〉,論述臺灣與支那料理的淵源和差異,介紹八十七種臺灣料理的烹調方式,將其區分為特殊、一般、當季與即席料理。吳江山認為,是否對特殊料理具有知識,可以判斷出一個人的禮儀教養。

圖八:1927-1928年,江山樓主人吳江山於《臺灣日日新報》發表二十餘篇〈臺灣料理の話〉中的第十三種

圖九:1929年,十月十七日,江山樓的午間菜單

一九四一年,烽煙四起,而後,歷經戰火摧殘與政權更迭,臺灣的文化典範與大稻埕的飲食地貌,發生劇烈的移轉與變化,或許當年連橫為江山樓所作之題賦,早已預示了未來:「醉把酒杯看浩劫,獨攜詩卷對秋風。登樓儘有無窮感,萬木蕭蕭落照中」。江山樓歇業、蓬萊閣拆除、山水亭遷至波麗路西餐廳旁不久後關門,幸有蓬萊閣的師仔們另起爐灶,以金蓬萊、興蓬萊、蓬萊甚而其後的山海樓,續命大稻埕臺灣料理的味脈......

圖十:1928年,臺灣工友總聯盟成立大會於蓬萊閣召開,大門有蔣渭水的「同胞須團結,團結真有力」標語

圖十一:1930年代,蓬萊閣的菜單封面

圖十二:1939年,戰爭席捲臺灣前,台北區寫真組織於蓬萊閣宴會後合影

__________________________________________________________________

時序輪轉到七十年後,臺灣已是自由民主的臺灣,從兩性平權走向婚姻平權,第一位女性總統的國宴桌上,滿是在地特色的臺灣風土料理。於此同時,從臺北西區發起的臺灣文藝復興,重新凝煉了島內文化工作者的心神氣血,大稻埕與市民社會的食衣住行育樂再度黏連作伙。__________________________________________________________________

一百年後,「咱臺灣人」,在大稻埕,又是,『如何食常,怎樣作伙』?

二〇二一年,文協百年之後,昔日春風得意樓所在的太平町、永樂座的永樂町、素有茶街之稱的港町,今日的延平北路、南京西路、迪化街、貴德街、歸綏街、甘古街......,有一眾,如你如我,普普通通又好似平平常常的生理女性,身處其中,每日每日,穿梭交織著,工作生活與公眾社群的緊密羅網。

她們,如你如我,在忙碌午後喘息的間隙裡,偷閒回味著假日早市的一桌鹹粥、雞捲、炸蚵仔、紅燒肉,啊...不行...得趕快把這稿子寄出去啊。 在秋老虎的goshare車陣裡,揮汗念想著初夏不該吃又忍不住點了滿滿一碗的剉冰粉粿米苔目,喔,好吧...綠燈了,油門催落去,向前行。

《島生誌》, 以大稻埕為起點,我們即將循著,六名女子,大稻埕街區生活的飲膳地圖,嘗試由此節錄,她們擺盪於扮演公眾角色與處理自身處境的,如常軌跡。我們不免好奇,她們是如何定錨,自我生命經驗與臺灣歷史文化的關係座標。

在她們或試圖梳理臺灣料理的系譜、或勾勒臺灣文化資產的藍圖、或創造臺灣歷史人物的當代意義、或搭造國際與臺灣匯流的表演藝術平台、或萃取傳統酒樓精華融於當代餐酒館的工作場景裡,在她們各自實踐理想的場域裡,大稻埕的過去現在與未來,又是如何持續供給與生產著動能,縱深個人的理路脈絡,發揮關鍵的影響力。

她們,如你如我,但願我輩,毋需對號入座得滿足當代社會對女子刻板投射的扁平想像。她們,如你如我,相信,在骨感現實與飽滿理想之間總是有所落差的鴻溝之上,可以築起一道橋樑。當我們行走其上,看似冒險實則穩健、看似繞遠路卻也沒有捷徑可抄的,一步一步來,一階一階走,經驗著、感受著、停駐了、又往前邁進了,終有一日,終究可能抵達,那名為未來,下一代可能一起的,共好的臺灣。

文協百年之後,請客吃飯的當代革命,大稻埕現正進行中。

- _____________________________________

林玉茹、曾品滄、吳奇浩、呂紹理、劉欣蓉、陳玉箴、余舜德、張珣、黃宣衛、黃應貴 ,(2020)。如何日常.怎樣生活【台灣史論叢 社會生活篇】。

臺北:國立臺灣大學出版中心。

陳翠蓮(2020)。自治之夢:日治時期到二二八的臺灣民主運動。臺北:春山出版。

蕭秀琴(2019)。料理臺灣:從現代性到在地化,澎湃百年的一桌好菜。臺北:蔚藍文化。

洪郁如(吳佩珍、吳亦昕譯)(2017)。近代台灣女性史:日治時期新女性的誕生

。臺北:國立臺灣大學出版中心。

陳惠雯(1999)。大稻埕查某人地圖 : 大稻埕婦女的活動空間近百年來的變遷。新北:博揚。

洪郁如、游鑑明、陳昭如、張曉旻、張淑卿、李玉珍(2020)。性別與權力【台灣史論叢 女性篇】。臺北:國立臺灣大學出版中心。

陳玉箴(2020)。「台灣菜」的文化史:食物消費中的國家體現。臺北:聯經。

黃德興口述,曾品滄主訪,陳瑤珍、陳彥仲整理(2019)。蓬萊百味臺灣菜:黃德興師傅的料理人生,臺北:玉山社。

汪雪憬 (2020,12月)。民主的滋味:文青飯桌上的台灣夢。《人本教育札記》第378期。

曾品滄(2011,1月)。從花廳到酒樓——清末至日治初期臺灣公共空間的形成與擴展。《中國飲食文化》7卷1期。

曾品滄 (2019,5月)。江山樓與臺灣料理。《台灣學通訊》第111期,頁26-27。

曾品滄(2016,9月)。烽火城市裡的清涼地——淺談日治末期的臺灣料理屋山水亭。《中央研究院週報》1584期,頁3-5。

圖十一:1930年代,蓬萊閣的菜單封面