溫暖的一峰神父——讓每個人,成為自己的靠山

花蓮縣

玉里鎮

生活

在玉里,有一位深愛臺灣的法國神父劉一峰。(攝影/孫維利)

「我來到臺灣,當時教會規定每八年才能回去法國一次;但是我不會想家,我的家在臺灣。」住在玉里的劉一峰神父說。

他已高齡八旬,眼神中不時流露出孩子般的純淨與俏皮:「但是我的媽媽很愛我,她每兩週會寫信給我,一直到她離開這世界,都沒有錯過一次,一共寫了30多年。」劉神父回應媽媽的來信,一個月僅能回一封信寄回法國,「因為在玉里這裡工作比較忙一點。」像是調皮的小孩透露著些許不好意思。

在玉里,幾乎沒有人不認識這位劉一峰神父,當時服務臺灣的顧超前神父,依據劉一峰神父的叔叔名字Yves法名發音為其取中文名,一方面寓意在花蓮的眾山中、成為許多人心裡最重要的那一座山、守護著玉里的人們,一方面也是繼承身為修士叔叔的遺志 — — 當年25歲夢想到亞洲傳教的叔叔,因希特勒佔領法國家園、參加抗納粹游擊隊而犧牲,奶奶曾對年紀還尚輕的劉一峰說:「也許某天,你會代替你叔叔到亞洲去傳教。」果然這小小的種子在他心中萌芽,他將一生奉獻給主、第一傳教志願選填的國家,毫不猶豫寫下了「臺灣」。

他已高齡八旬,眼神中不時流露出孩子般的純淨與俏皮:「但是我的媽媽很愛我,她每兩週會寫信給我,一直到她離開這世界,都沒有錯過一次,一共寫了30多年。」劉神父回應媽媽的來信,一個月僅能回一封信寄回法國,「因為在玉里這裡工作比較忙一點。」像是調皮的小孩透露著些許不好意思。

在玉里,幾乎沒有人不認識這位劉一峰神父,當時服務臺灣的顧超前神父,依據劉一峰神父的叔叔名字Yves法名發音為其取中文名,一方面寓意在花蓮的眾山中、成為許多人心裡最重要的那一座山、守護著玉里的人們,一方面也是繼承身為修士叔叔的遺志 — — 當年25歲夢想到亞洲傳教的叔叔,因希特勒佔領法國家園、參加抗納粹游擊隊而犧牲,奶奶曾對年紀還尚輕的劉一峰說:「也許某天,你會代替你叔叔到亞洲去傳教。」果然這小小的種子在他心中萌芽,他將一生奉獻給主、第一傳教志願選填的國家,毫不猶豫寫下了「臺灣」。

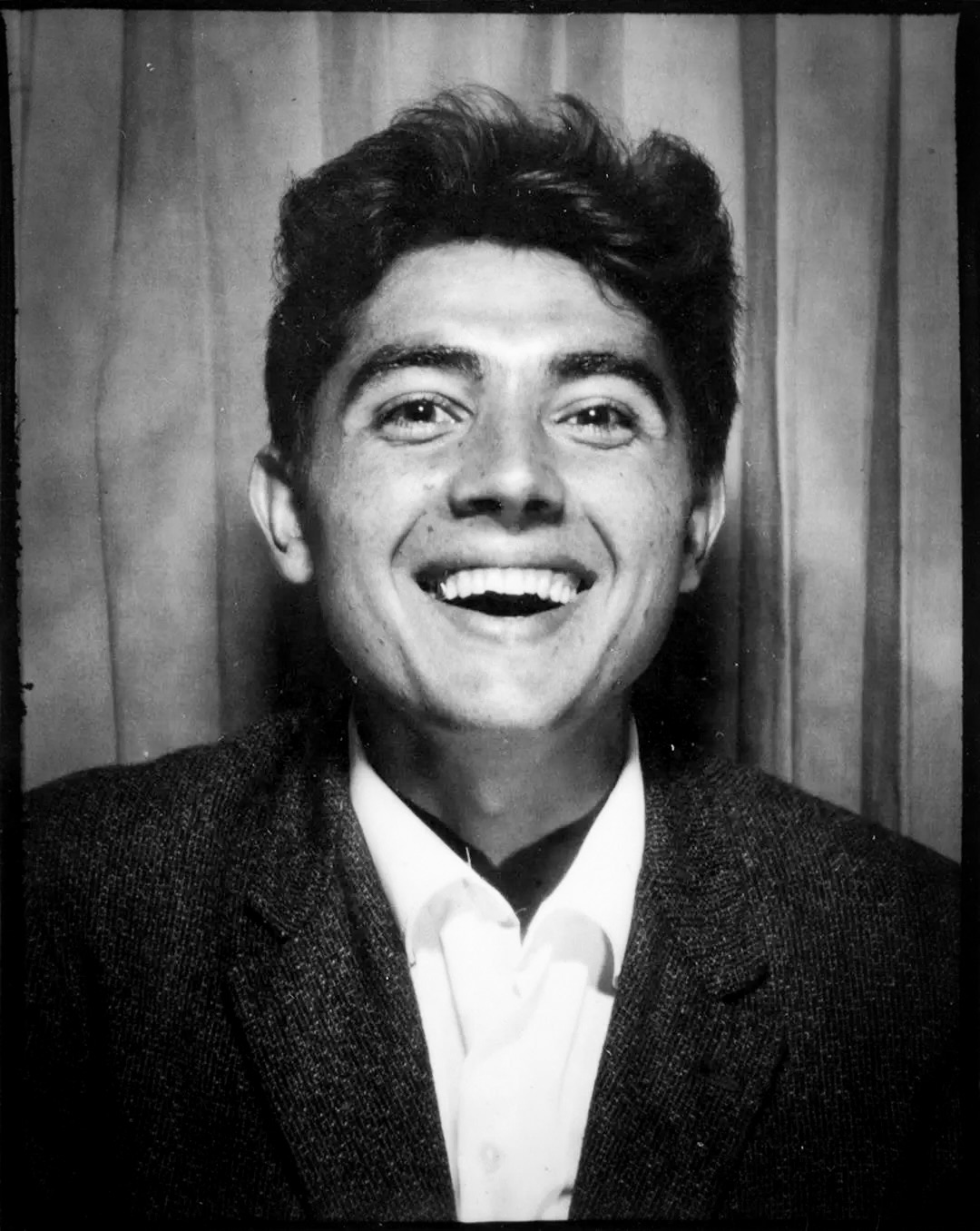

當初選填志願,劉一峰神父(右)毫不猶豫填下了臺灣。(攝影/孫維利)

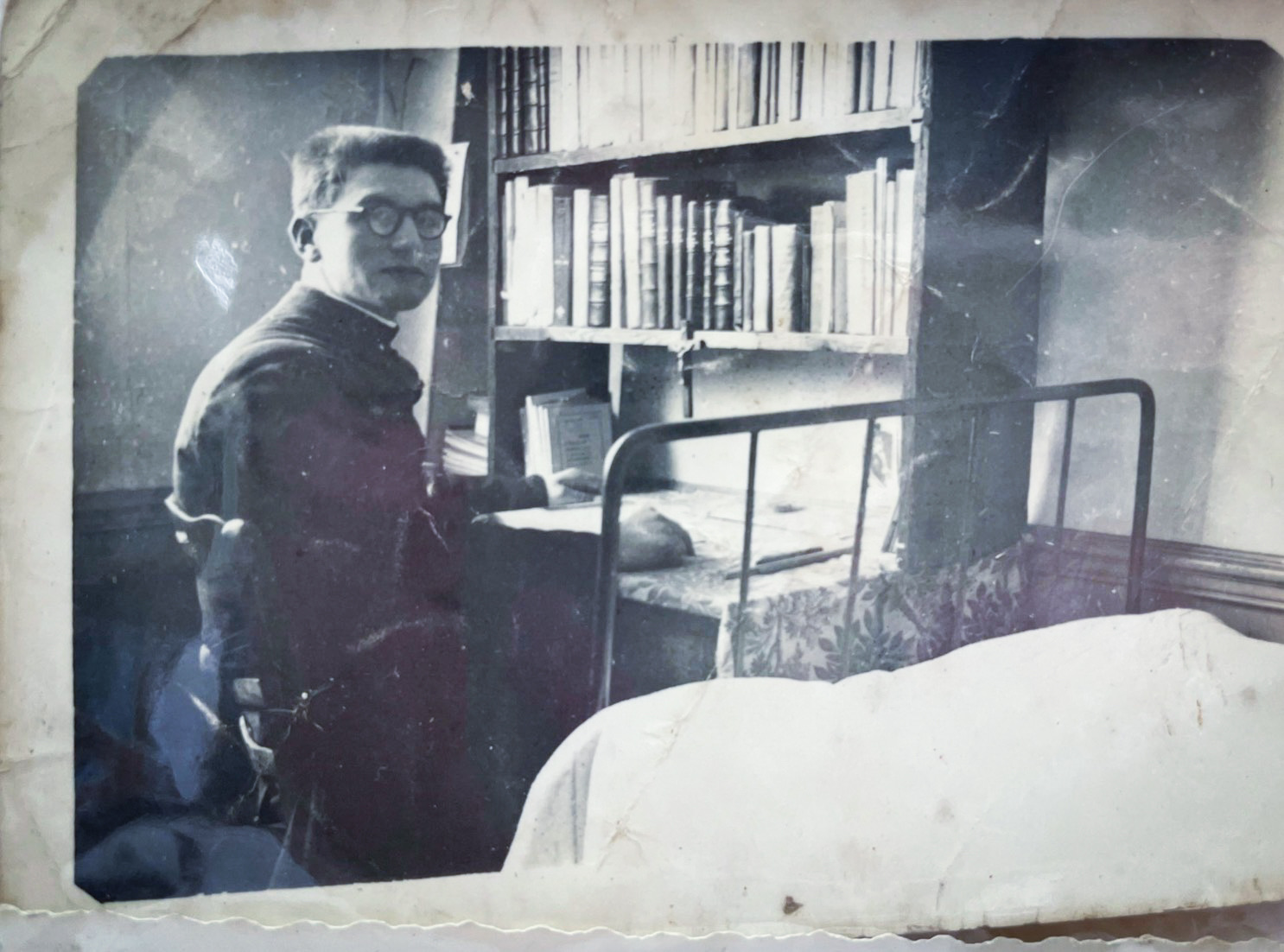

劉神父繼承叔叔心願,來亞洲傳道。(圖片提供/劉一峰)

前方看似巨大的未知,但他笑瞇著眼說,對他來說這些都是他沒有學過的新鮮事物。1966年,他遠渡重洋來到臺灣,一上岸就學用筷子夾花生;接著他在新竹學中文,經常與孩子們玩耍和練習對話,到花蓮服務時發現人人說臺語,他為了加速學習、跟在地人說自己只會說臺語;神父可愛地說:「對不起,我那時說謊話,但是很快也被當地人發現,結果,大家又轉回去跟我說中文。」玉里這裡匯聚了許多種族,有當年被日本人趕下山的布農族,還有閩南人、客家人、阿美族人共同生活在此山海間,因此他努力學習閩南語、布農族語、阿美族語和一點客家語,每週的彌撒都會用不同族語傳道。

抵達玉里天主堂,進進出出的人,不同的身分、族群、來處,全都是要來找劉神父。原本與神父約好午休後碰面,半小時等不到,以為神父太累睡過頭,只有神父的「保鑣跟班」阿魁指出遠方神父的車回來了。原來路上劉神父被檳榔攤老闆攔住、說很久沒有回收車,他捨棄午休、親自開車去載;短短這30分鐘,找神父的人陸續出現在教堂,像是送件掛號的郵差、要還神父油錢的司機、送月餅的阿魁、想與神父討食借錢的街友……,眼前上演一齣人生劇場。

抵達玉里天主堂,進進出出的人,不同的身分、族群、來處,全都是要來找劉神父。原本與神父約好午休後碰面,半小時等不到,以為神父太累睡過頭,只有神父的「保鑣跟班」阿魁指出遠方神父的車回來了。原來路上劉神父被檳榔攤老闆攔住、說很久沒有回收車,他捨棄午休、親自開車去載;短短這30分鐘,找神父的人陸續出現在教堂,像是送件掛號的郵差、要還神父油錢的司機、送月餅的阿魁、想與神父討食借錢的街友……,眼前上演一齣人生劇場。

神父旁擁有有一位跟班保鑣阿魁在守護著神父、跟進跟出。(攝影/孫維利)

神父的時間,就像被切割成很小的單元,但他不吝惜給予,在每一個人的需求前,他從沒敷衍帶過、只有真誠的眼神看著你、然後很認真的想過和回應;甚至在幾個小時前才與他初識,他便在此時記住並叫出名字,那一刻可以感受到,每一個人,不管任何身分背景,對他來說都是同等的重要和被認真看待。「我出生在很溫暖的家庭,我也希望可以回饋、讓大家生活在溫暖的環境中。」起先他到花蓮時看見隔代教養、父母外出工作或單親,孩子們教育路上沒有被好好安置,於是他在天主堂裡設置閱覽室、圖書館,讓他們下課後有所歸屬,週末再帶孩子們去溪邊玩水;他回憶自己小時候住在法國農場生活,農場離海灘很近,每到週日,爸媽會帶著他們兄弟姐妹去海邊,「八十多年前,爸爸、媽媽會用馬車帶著我們小孩去海邊玩水,所以我也想帶臺灣的孩子去玩水,他們在大自然中有情緒抒發的出口,就不容易變壞。」後來,法國第二次世界大戰後許多人沒有食物,「我們家開農場,當時只要有人來跟我媽媽說他需要食物,我媽媽從不拒絕、很慷慨的把菜、自己做的麵包送給大家,影響我很多,所以我也希望到臺灣可以回饋給臺灣人。」

神父說爸爸媽媽很愛他,他也想將這份愛傳遞出去。半世紀前他們把兒子奉獻給臺灣,更留一份財產讓兒子可以帶到臺灣,支持劉神父可以在「屬於自己的家鄉」好好運作使用。(攝影/孫維利)

「我剛到玉里,看到很多人沒飯吃、失業、出獄。」他為此陸續成立資源回收場、二手物流館、家在~布列塔尼布藝館、有機農場及雞場、更生人宿舍、怡峰園療養院、安德啟智中心等來安置每一個人,並提供更多「垃圾資源再利用」,像是他帶著街友、失業者,以及曾酗酒、吸毒、殺人、犯錯的更生人一起做資源回收、二手書販售、舊物二次加工販售、用豆渣餵養黑水虻來餵蛋雞、廚餘再生成有機肥滋養農園,給他們食物、工作、還有重新站起來的機會,許多事情也親自下去幫忙,徒手深進豆渣堆裡觀察黑水虻、雙手捧著有機肥、低頭處理回收分類……。「當他們有工作、有住所,就會感覺到跟別人一樣有尊嚴,就像原本關在籠子,現在開了一扇窗,壓力鬆開,可以獲得身心靈的自由。」劉神父與大家一起吃飯、生活、工作,在颱風放假無人的時候,仍可見他捲起袖子、整理資源回收。他認為,每一樣回收的東西都有價值,只要好好照顧、整理、安置在最適合的地方,都能夠重新被看見,「我從來沒有跟一個人說我們不要你,我覺得我們一定要給人機會重新再來,如果看不起他、他也會看不起自己,就繼續做壞事。」曾學習心理學系的劉神父透過給薪,讓他們認同自己在社會中是有用的人,「即使只有一隻手、一隻腳,大家都可以用自己的速度去完成工作;付給他工資、讓他們賺一些錢,可以到超級市場選自己喜愛的東西,他們也會覺得自己跟別人是平等的。」

他帶我們來到資源回收場,白酒瓶、黑酒瓶分門別類,還有大型洗衣機、冰箱等電器需要拆分。(攝影/孫維利)

擔任資源回收司機的布農族潘大哥也說:「很感謝神父給我這工作機會——我早上開車出門回收、認識不同村莊的人,每天都很開心。」他每週北到光復、南到關山等地回收,出去一趟裝滿車才回來,「油錢貴,抵扣回收換來的錢和員工薪水可能都不夠用,但是神父還是願意給大家工作。」他沒有分別心,任何人都願意收,像是剛出獄、弒父的精神病友更生人來找他說:「我現在沒有爸爸了,你能不能當我第二個爸爸?」劉神父溫暖地說:「當然可以,但是拜託對我不要跟第一個爸爸一樣。」他帶一點幽默的神情,但其實背後也看得出某些險境。有次,倆人上山接水管,他主動提議拿鐮刀除草。神父愣了一下,但下一秒他還是不顧危險將刀子遞出去,「我希望讓他感受到,我願意相信他;有時我們要表達信任時,就不要怕危險。」他也曾在一位喝酒失控同仁面前擋刀,神父看著他的眼睛、輕輕叫著他的名字,對他說:「你趕快把刀收起來好嗎?」他說,他相信員工不會用刀子殺他,「希望不會啦,萬一有的話,就沒辦法。」一貫的誠懇與幽默,任誰都不忍心。他聳肩眼神看著上天說:「每次我看到耶穌在十字架上,就會想到祂是神的兒子、祂無所不能,但祂卻讓別人把祂釘在十字架上,讓我看見犧牲生命最偉大的愛。」原來是這樣的信念,隨時都放心將生命交托出去,「聖經上有句話叫做『愛人如己,要愛別人如你愛自己』,如果我們能讓一個人過上喜樂的日子,自己也會感到很幸福,就像我帶著孩子去玩,讓他們感覺到生活值得這樣的幸福,為他們犧牲也足夠。」確實如此,十多年後長大的孩子看到別人提及神父,仍驕傲地說:「這是我以前的神父,他真的很偉大,清晨就要起來做資源回收,每次彌撒不管多累都會帶我們去溪邊玩,晚上還要到教友們的家做家庭禮拜,以前都沒有什麼感覺,現在我發現以前真是太幸福了。」

神父認為,當每個人在生活中有溫暖、在工作上獲得的自我價值與認同,有了自信,才有機會離開原本不好的舊習、有勇氣開始嶄新的人生。(攝影/孫維利)

他收容照料失親的孩童、獨居老人、精神病友、身心障礙者、街友、罪犯…..,人人眼中的雜牌軍,在他心中都是寶貝。(攝影/孫維利)

劉神父也照料失親的孩童、獨居老人、精神病友、身心障礙者,他說自己終有一天會離開地球,但會憂心一群身心障礙者的將來。直到2017年「怡峰園療養院」落成,讓他可以放下心,因為這些身心障礙者終老都可以有地方安置照料,「當年顧超前神父看到許多家庭的爸爸媽媽要出去工作,只能把這些智能不足的孩子關在籠子裡,他很震驚,於是成立了安德啟智中心收養他們,他過世前請我接手,但政府規定只能照顧這些孩子到四十五歲,就要讓他們回到家庭。」這些「大孩子」再回到家,爸媽年紀更大,神父擔心後續問題,一直為建院奔走,「我希望我離開後,他們都有一個家,這樣我比較放心。」他努力用回收、農場、二手販售所得來的錢來支持怡峰園,看似不可能的任務、甚至蓋到一、二樓都還不知道其他樓層的經費哪裡來,但他堅信天父會幫忙。同仁看在眼裡說:「他相信真的不夠時,天父會供應;沒辦法時,天父會給他力量,他一直維持像這樣很高的信念在做許多事情。」也有人感念地說:「他是大好人,找不到第二個。」雖然神父偶爾看似有心事,但他很快就恢復某一種平穩的狀態,果然,許多奇蹟也都降臨在這,不論是興建怡峰園療養院、大火燒掉回收場、蓋更生人宿舍,許多困難時刻都會收到善心捐款與無名氏捐贈幫助。

有次,他搭乘火車回到玉里,鄰座的男士問起神父的工作,劉神父分享正在處理安頓身心障礙者的工作,男士在花蓮站下車前,從口袋掏出一只原本自用的信封袋遞給了劉神父,請他好好善用;一打開,是十萬元善心。還有一次神父被詐騙苦情所騙買下假黃金,他很懊惱生氣,但又想起主耶穌曾說要他寬恕人「七十個七次」,於是他放下與祝福:「雖然我們還缺錢、但我相信上帝會幫忙、會準備好。」幾天後,竟接到詐騙集團回電說:「神父,為了你們的社會工作,我們決定要把一些錢交給你。」他們歸還的那筆錢,比原先騙走的多出整整五倍之多。就這樣每每遇到困難都逢凶化吉,他說:「神是全能的,祂創造了宇宙,這些困難對祂們來說不是困難,祂幫助小小的劉一峰也沒問題;所以只要我們所做的事情都符合祂的愛、符合祂的善意,祂會願意幫忙。」在許多安靜的時刻,他可以感受到與神在一起,「神最有力量,也最愛我們,我們還用怕什麼?所以我們對生活要有信心,那些困難早晚都會過去、但是天父的愛不會過去,我們可以依賴祂,有什麼不能做的、祂都可以替你做。」

有次,他搭乘火車回到玉里,鄰座的男士問起神父的工作,劉神父分享正在處理安頓身心障礙者的工作,男士在花蓮站下車前,從口袋掏出一只原本自用的信封袋遞給了劉神父,請他好好善用;一打開,是十萬元善心。還有一次神父被詐騙苦情所騙買下假黃金,他很懊惱生氣,但又想起主耶穌曾說要他寬恕人「七十個七次」,於是他放下與祝福:「雖然我們還缺錢、但我相信上帝會幫忙、會準備好。」幾天後,竟接到詐騙集團回電說:「神父,為了你們的社會工作,我們決定要把一些錢交給你。」他們歸還的那筆錢,比原先騙走的多出整整五倍之多。就這樣每每遇到困難都逢凶化吉,他說:「神是全能的,祂創造了宇宙,這些困難對祂們來說不是困難,祂幫助小小的劉一峰也沒問題;所以只要我們所做的事情都符合祂的愛、符合祂的善意,祂會願意幫忙。」在許多安靜的時刻,他可以感受到與神在一起,「神最有力量,也最愛我們,我們還用怕什麼?所以我們對生活要有信心,那些困難早晚都會過去、但是天父的愛不會過去,我們可以依賴祂,有什麼不能做的、祂都可以替你做。」

他回憶小時候放暑假時他們兄弟姐妹會幫爸媽種菜、養牛,在臺灣種菜、養雞這些都不是難事。(攝影/孫維利)

開心奔跑唱歌的蛋雞,產蛋後販售的經費拿來支持啟智院生的生活。(攝影/孫維利)

他開著車前往養雞場巡視,在鐵欄外就聽到以往從沒聽過的雞蹄聲,神父說,那是雞開心在唱歌的聲音。雞吃著自己農場養殖的營養蛋白質來源黑水虻,快樂的在大自然裡奔跑、生蛋、到死也不會被宰殺,只有幸福的終老。他開車帶我繞了大半個玉里,看了雞場、有機農場、回收場、再繞到怡峰園、安德啟智中心,沿途與幾位法國志工相遇、討論工作,比起許多年輕人,他的體力硬朗、像是有強大的動力支撐著他,最常說的一句話就是:「沒關係,我可以。」他說:「我也相信在另一個世界,還會有很長的時間可以休息,所以現在休息不夠沒有關係。」他的手機經常24小時留給緊急需要幫忙的人,「我記得曾經在一個聖誕節前夕,一個孩子打來說:『神父,我肚子餓。』我沒有辦法自己開心地慶祝耶穌降生、卻讓孩子受餓,於是放下手邊的事情,帶菜到孩子家。」也有害怕母親過世的女兒告訴神父,她害怕半夜無法處理的噩耗,神父說:「我手機不會關,有什麼事情你可以半夜打過來。」

忙碌行程中還要穿插進出警局、保釋犯錯的人,即使許多人在戒斷悔改的路上反反覆覆,神父不願意放棄任何一個人,他對他們說:「沒關係,我們再一起試一次好嗎?」他認為無論一個人有多少不好的習慣,只要他有一顆愛別人的心,就足夠:「天父祂一定是愛他們的,所以我也不能放棄任何人;今天來了這樣一個人,像是天父給我一份禮物、一定會想辦法讓我可以好好照顧他,如果我拒絕了,就好像對不起祂。」他回憶有一位關在監獄多年的五十多歲更生人出獄後受了傷,劉神父沒說什麼、推著輪椅帶他去醫院,更生人坐在輪椅上哭了:「他可能覺得自己做了這麼多錯事,像流氓一樣用棍子打人,當他受傷了,我這老人家還是願意去照顧他、覺得他值得,他們的心也會被感動。」有時,神父也會對天父說:「『天父,你今天送給我好像很可怕的一個人,怎麼辦?』」下一秒他在心裡感覺到天父跟他說:「你放心,我送這個人給你,我也會幫他,讓你看到他變成什麼樣的人。」後來他成功戒酒、變好,「這些人原本失去希望、但是一種力量讓他改變了。如果他們在社會中有自己的位置、他們也會希望得到我們的尊重。」

忙碌行程中還要穿插進出警局、保釋犯錯的人,即使許多人在戒斷悔改的路上反反覆覆,神父不願意放棄任何一個人,他對他們說:「沒關係,我們再一起試一次好嗎?」他認為無論一個人有多少不好的習慣,只要他有一顆愛別人的心,就足夠:「天父祂一定是愛他們的,所以我也不能放棄任何人;今天來了這樣一個人,像是天父給我一份禮物、一定會想辦法讓我可以好好照顧他,如果我拒絕了,就好像對不起祂。」他回憶有一位關在監獄多年的五十多歲更生人出獄後受了傷,劉神父沒說什麼、推著輪椅帶他去醫院,更生人坐在輪椅上哭了:「他可能覺得自己做了這麼多錯事,像流氓一樣用棍子打人,當他受傷了,我這老人家還是願意去照顧他、覺得他值得,他們的心也會被感動。」有時,神父也會對天父說:「『天父,你今天送給我好像很可怕的一個人,怎麼辦?』」下一秒他在心裡感覺到天父跟他說:「你放心,我送這個人給你,我也會幫他,讓你看到他變成什麼樣的人。」後來他成功戒酒、變好,「這些人原本失去希望、但是一種力量讓他改變了。如果他們在社會中有自己的位置、他們也會希望得到我們的尊重。」

「法國的冬天很冷,在外面工作很辛苦,我們在爸爸、媽媽身上學到很多東西,特別是不怕吃苦。」神父看到有機肥、黑水虻都毫不猶豫地伸出雙手。(攝影/孫維利)

2017年,神父終於拿到了臺灣的身分證,他開心地放在口袋裡,就像是與同居女友五十年,終於有一天獲得了證實、感覺到自己「正港」是臺灣人,「現在我和臺灣正式結婚,已經離不開、一輩子在一起,我也會在臺灣一直到斷氣為止。」他簽署捐贈器官、原本也想不拿父母留給他的那份法國財產,「但我爸爸媽媽說不可以,他說你屬於臺灣,你要把這些錢帶去臺灣幫助那邊的人;所以我就帶過來、要留給臺灣。」神父回憶自己這一生最大的收穫在「博愛」,「博愛是不分你我、種族,對每個人都是一樣的態度、願意給每個人機會。」在他心中沒有人是永遠的壞人,「每個人原本的心都是好的,只是做錯事,我願意陪大家重新再來。因為一個人只有一個生命,但是他有無限的價值,天父愛他們,我們就像代表天父,給他們一點點溫暖的氣氛。」他說自己最喜歡聖經上的一句話,是《馬太福音》第25章裡提到,人會在最後審判時、看這一生對待別人的態度。「如果我們幫助一位沒有衣服穿的人、讓他有衣服穿,就等於我們給耶穌衣服穿,如果沒飯吃而給他飯吃,就等於幫助耶穌獲得食物。這句話一直影響我,我在每個人身上都看見了耶穌。」劉神父開車陪同我一整個下午,天色漸暗,他溫暖地邀約晚上一同開飯,最後送我到車站。

在他身上有孩子般的純真與飽滿的愛,是這一生在遠方的媽媽、爸爸與家人給予的滿滿的愛,支持他在遙遠的島嶼 — 臺灣,照料現在這些「屬於自己家鄉」的弱勢兄弟姐妹們,「我爸爸媽媽他們很相愛,我從他們身上學習到很多,他們雖然這輩子沒有來過臺灣,但是因為他們有一個兒子在臺灣,所以他們也很愛臺灣。」

他的身上就像是散發出天父與耶穌的光芒、也喚醒了許多人的內心之光。要成為玉里的最重要的那一座山峰,承擔重任並非一般人能乘載,他放棄了原生的母語、家鄉文化、完成了此生神透過他、傳遞給眾人溫暖的「無條件的愛」。從他的眼神中,我們感受到那光輝無暇、對每個人都一樣平等的愛意,「如果我在這邊能讓一個人獲得身心靈上的自由、幫助他獲得真正的喜樂,我就覺得我做的事情有它很深的價值,他們也就更有機會回歸家庭和社會,重新展開人生。」

在他身上有孩子般的純真與飽滿的愛,是這一生在遠方的媽媽、爸爸與家人給予的滿滿的愛,支持他在遙遠的島嶼 — 臺灣,照料現在這些「屬於自己家鄉」的弱勢兄弟姐妹們,「我爸爸媽媽他們很相愛,我從他們身上學習到很多,他們雖然這輩子沒有來過臺灣,但是因為他們有一個兒子在臺灣,所以他們也很愛臺灣。」

他的身上就像是散發出天父與耶穌的光芒、也喚醒了許多人的內心之光。要成為玉里的最重要的那一座山峰,承擔重任並非一般人能乘載,他放棄了原生的母語、家鄉文化、完成了此生神透過他、傳遞給眾人溫暖的「無條件的愛」。從他的眼神中,我們感受到那光輝無暇、對每個人都一樣平等的愛意,「如果我在這邊能讓一個人獲得身心靈上的自由、幫助他獲得真正的喜樂,我就覺得我做的事情有它很深的價值,他們也就更有機會回歸家庭和社會,重新展開人生。」

神父照料失親的孩童、獨居老人、精神病友、身心障礙者,他身上的光、撫慰了每一個寂寞失意的靈魂、照亮了每個人的淚水。(攝影/孫維利)

他在20多歲時就來臺灣奉獻超過五十年,拿到臺灣身分證那天,開心地放入胸前口袋。(圖片提供/劉一峰)

撰文者/孫維利

彰化人,歷經10餘年專案執行與編採工作後,於2024年成立「意識部落生活」。過往曾協助在地刊物企劃執行、綠色永續策展及活動行銷、城市旅行推廣,並與生活品牌合作企劃及社群經營等。曾擔任《Green Medai綠媒體》、《Shopping Design》等生活風格媒體的專案執行,並不定期與生活品牌合作、協助公益單位募資,在這歷程中,累積與豐富自己喜愛的生活,依循自然、飲食溯源,每日樂於烹煮舒心食物、享受美好的居家風格與身心療癒,個性喜歡接觸有趣或有意義的事物。sunexplorelife@gmail.com

彰化人,歷經10餘年專案執行與編採工作後,於2024年成立「意識部落生活」。過往曾協助在地刊物企劃執行、綠色永續策展及活動行銷、城市旅行推廣,並與生活品牌合作企劃及社群經營等。曾擔任《Green Medai綠媒體》、《Shopping Design》等生活風格媒體的專案執行,並不定期與生活品牌合作、協助公益單位募資,在這歷程中,累積與豐富自己喜愛的生活,依循自然、飲食溯源,每日樂於烹煮舒心食物、享受美好的居家風格與身心療癒,個性喜歡接觸有趣或有意義的事物。sunexplorelife@gmail.com

《島生花蓮誌》

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|意識部落生活有限公司

企劃統籌及撰文|孫維利

特別感謝 |潘大哥、阿魁

主辦單位|社團法人台灣島嶼文化共生協會

執行單位|意識部落生活有限公司

企劃統籌及撰文|孫維利

特別感謝 |潘大哥、阿魁